「クユ」の読み方がわからないとおもった。

カナカナと気づけば「くゆ」なのだけれども、初めてみたときには記号のようにも、久、匸、勹、工、といった漢字のようにもみえる。「くゆ」、という音を日本語で考えれば「悔ゆ」「崩ゆ」などがおもい浮かぶが、ふつうはあまり聞かない言葉だ。なんでしょう、と、問いが投げかけられているようなふしぎなタイトルだとおもう。

*

タイトルと作品はたとえば問いと答えのような関係にある。「クユ」とはなんだろう、とか、「翻訳者の使命」とはなんだろう、などという疑問からものを読み始めるとき、作品には答えの役割がすくなからず期待されてゆく。一方で、眼の前にあるこの絵画は、この彫刻作品はなにを表現しているのだろう、などという疑問を抱いたとき、わたしたちはときに答えを求める気持ちでそのタイトルを知ろうとするだろう。

だから、タイトルと作品は問いと答えのように機能するけれど、そしておおむねは鑑賞者の目に先にふれたものが問いの役割を担うけれど、どちらがどちらになるのかに決まりはない。また多くの場合、作品とタイトルの、そのどちらもが本質的には答えという機能を担いきれない。作品鑑賞のあと、タイトルとして「新しい天使」「都会の回路」などを与えられたとして、それらは答えというよりも、次なる問いの起点となってゆくのではないか(逆の場合もそうだ)。問いと答えの関係の、その定まらない流動性のただなかに、作品とタイトルは浮かんでいる。

*

めぐすりをふたつ買ひたりどちらかは植物になる夏をあゆめば

ふしぎな歌だとおもう。頭から順に、「なぜ〈めぐすり〉はひらがななのだろう」「ふたつ買ったのはなんのためだろう」「どちらか、の対象となっているのは何と何なのだろう(目薬たちだろうか、その使用者たちだろうか、それとも……)」「植物になる、とはどのようなことだろう」「夏をあゆむ、もふしぎな言い方だ」などと、一行の終わりまでに、さまざまな疑問が瞬時に立ち上がってくる。

ふしぎさ、あるいは問い、は木下こうという歌人の一貫したキーワードであるかもしれない。タイトルも作品も、一首や、一語という単位で謎を秘めていて、噛み締めるたび、わたしたちのこれまでの鑑賞態度があらためて問い直されてゆくようだ。なにか知らないものを食べたとき、おいしさの判断に先行して新しい味への驚きがおとずれて、一口目だけでは感想がうまくまとまらない、ということがある。「クユ」においても、意味と答えを探ろうとする前の、一行に含まれる問いの密度と新鮮さを、まずはとてもたのしいとおもう。

*

こなごなになつた塗料をベンチからデニムに移すよろこびながら

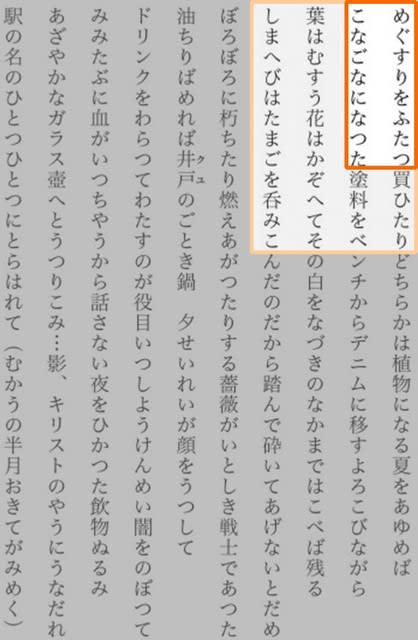

作品とタイトルのうち先に目にふれたものが問いとして機能する、と先に述べた。その意味では、短歌連作においてまず鑑賞者の目にふれるものはタイトルである。ではその次にふれるものはというと、当然作品ではあるのだが、しかしその意味内容ではなく、文体、というか、漠然とした〈かたち〉、にまずは注意が向かうのではないだろうか。「クユ」という題をふしぎにおもいつつ次に目にとまるのは、連作という平面のだいたい右上部分の、図にすればおおよそ次のあたりだろう。

![]()

〈めぐすりをふたつ〉〈こなごなになつた〉を視野の中心に、〈むすう〉〈しまへび〉〈かぞへて〉なども目にとまり、ひらがなの、やわらかい文体、という印象がつよく来る。だが追って連作全体を俯瞰すれば、〈ベンチ〉〈デニム〉〈ドリンク〉といったカタカナや、〈塗料〉〈薔薇〉〈壺〉といった画数の多い漢字も目にとまり、やわらかい言葉が特別おおいわけでもないようだ。先に生じたひらがなのやわらかい印象は、数の効果ではなく、配置の効果なのかもしれない。やわらかい言葉と、対するような硬い言葉が要所要所に配置され、読者に特徴的な文体をおぼえさせる。

連作における言葉の配置、文字のかたち、といった言葉の(意味ではなく)空間的な要素もまた、「クユ」を読む上では欠かせない要素におもわれる。

*

連作全体での言葉の配置の仕方に比べると、一首における言葉の配置は一次元的で自由度に劣ってしまう。けれど「クユ」においては、一首の中でもかなり自由な言葉の接続が試されている。

こなごなになつた塗料をベンチからデニムに移すよろこびながら

ベンチという言葉から連想すれば〈こなごなになつた塗料〉は乾いたペンキなどとおもわれるけれど、ベンチというイメージなしにはじまる〈こなごなになつた塗料〉という導入は、液体である塗料が〈こなごな〉になる、ことを想像させておどろおどろしい。ベンチを立ち上がったらデニムの服に乾いたペンキの粉や欠片がついていた、という状況が想像されるけれど、〈塗料がベンチからデニムに移る〉でなく、〈~を移す〉、という他動詞がここでは選ばれている。塗料を移して〈よろこび〉を感じているのは誰なのだろう、座っていたひとではなさそうだ、という感じがある。ベンチでもありわたしでもあり塗料でもあるなにものかが、この状況全体を喜んでいるようにも感じられる。

葉はむすう花はかぞへてその白をなづきのなかまではこべば残る

〈葉はむすう〉の〈むすう〉も気にかかりつつ、〈花はかぞへて〉のあり方がおもしろい。葉は無数だが花は数えられる、ということを言っているようで、つまり、花〈を〉数えている誰かがいるようだが、ここにあるのは花〈を〉ではなく花〈は〉なのだ。意味として、〈葉はむすう(だが)花は(数えられる。その花を)かぞへて……〉となるような、ふたつの描写がこの〈は〉には凝縮されているのではないか。葉と花を対比するという認識行為、花を数えるという行動、というふたつの異なる動作が〈は〉によって同時に記述される。〈花はかぞへて〉という言い回しはまた、「冬はつとめて」のようでもあり耳馴染みがよい。

花を数えたらその白い色が脳裏につよく焼きついたのだ、と、散文的にはおおよそこのようなことが述べられている歌におもわれるが、〈運ばれれば〉でなく〈はこべば〉という能動態であることや、〈むすう〉〈なづき〉〈なかまで〉〈はこべば〉というひらがな表記によって、脳へと〈白〉の印象を運ぶなにものかの存在や、〈生(む)す〉〈仲間〉〈ハコベ〉 といった歌には書かれていない言葉も引き連れられ、散文的な意味には落とし込めない異なる世界が一首には匂い立っている。

*

〈問い〉とか〈かたち〉とか〈配置〉とかばかりでここまであまり歌意についてはふれてこなかったのだが、ことに「クユ」については、歌意を云々する手前で言葉にたわむれることに特別なたのしさがあり、あまり歌意を考える気持ちにならない。

短歌の批評ではたまに「わからない歌」について論難されることがある。このようなときに厭われる歌のわからなさとは多くの場合は歌意のわからなさであるようで、つまり、問いと答えでいうところの答えのわからなさが問題にされる。だが、短歌のおもしろさというのは歌意の答えあわせには尽きなくて、眼の前の一首からさまざまなふしぎを問いとして見つけ出すことや、その問いについてうだうだと考えること、ひとつの歌意に一首が収束してゆく前の、無数の可能性状態にたわむれることもまた、短歌のおもしろさであるはずだ、と信じている。

そして、このような生成され続ける問いのふしぎさを味わううえで、「クユ」という連作を、わたしは最良のもののひとつに考えている。

*

すでに予定の字数を大幅に超過しているのでそろそろこの感想をまとめたいのだが、ふれていない歌やふれていない概念について、まだすこし書きのこしたことがある。

しまへびはたまごを呑みこんだのだから踏んで砕いてあげないとだめ

ぼろぼろに朽ちたり燃えあがつたりする薔薇がいとしき戦士であつた

生成され続ける問いのふしぎさ、と述べたが、変化すること、入れ替わること、それらをひっくるめた〈流動〉すること、というモチーフが「クユ」のなかでは大事にされている。掲出歌では〈しまへび〉と〈たまご〉が、〈薔薇〉と〈戦士〉が、それぞれのポジションをはげしく争いあっている。踏み砕かれるのは〈たまご〉だろうか〈しまへび〉だろうか、という感じがするし、〈いとしき戦士〉は〈いとしき薔薇〉でもあり、戦いに負けぼろぼろになる〈戦士〉はやはり〈薔薇〉でもあるのだろう。名詞同士の境界はあいまいであり、燃える〈薔薇〉と燃える〈戦士〉が重ね合わされる。

〈流動〉といえば、〈血〉〈油〉〈飲物〉など、液体をモチーフとした歌も気にかかる。

みみたぶに血がいつちやうから話さない夜をひかつた飲物ぬるみ

油ちりばめれば井戸(クユ)のごとき鍋 夕せいれいが顔をうつして

ドリンクをわらつてわたすのが役目いつしようけんめい闇をのぼつて

一首目、〈話さない夜をひかつた飲物ぬるみ〉という接続のはっきりしない言い回しにも、〈話さない〉〈話さない夜〉〈夜をひかつた〉〈ひかつた飲み物〉などという複数の意味が相互に浸透しあう。言葉の多層的なつながりから、さまざまなふしぎが立ち上がる。

二首目は表題である「クユ」がルビとしてあらわれて伏線の回収のようでもあるが、連作の答えという感じはぜんぜんしない。なぜ井戸に〈クユ〉とルビをふる必要があるのだろう、調べれば〈クユ〉とはトルコ語で井戸の意味のようだ、しかしそれがなんだというのだろう、と、あたらしいふしぎが次々あらわれる。〈夕せいれいが〉は〈夕蜻蛉が〉かもしれないが、〈夕(に)精霊が〉かもしれない。鍋に幻視されている井戸の像は、別の空間への通路のようにもおもわれる。

三首目についてはどう読めばいいのかかなり迷う。飲み物をわたす、という行為は、運動部のマネージャーとか、会社のお茶くみ係とか、特定の性に押しつけられてきた(押しつけられている)〈役目〉の存在を感じさせて、〈わらつてわたすのが役目〉、という言い切りにはすこしあやうさも感じられる。この一首は、〈飲み物を笑って渡すのがあなたという存在の役目なのだから、一生懸命はげみなさい〉という、イデオロギーを肯定するフレーズとしても読めてしまうのかもしれない。

しかし、〈ドリンク〉のカタカナ表記と〈いつしようけんめい〉のひらがな表記のとりあわせの奇妙さとか、〈闇をのぼって〉の微妙な感じが、このような散文的な解釈を押しとどめようとする。人体という闇を嚥下されてゆく〈ドリンク〉に対して、闇をのぼってゆくものとはなんだろう。井戸をうえに引き上げられてゆく水は、たとえばそのような存在者に該当するだろうか。

〈ドリンク〉とか〈めぐすり〉とか〈みみたぶ〉とか、他の歌も含めて日常の言葉が使われているからこの日常のことが詠まれているような気がするけれど、はたしてほんとうにそうなのか。どの歌も、安心はできない。

*

さっきから述べている〈異なる世界〉とか〈どこか別の空間〉とか、そのような〈ここではないどこか遠く〉を目標とする詩は数多い。たとえば華美な(俗に詩的という言葉で意図されるような)特別な言葉遣いによって異世界を描こうとする作品がある。しかし「クユ」の言葉遣いはそのような作品には与していない。

「クユ」の志向は厳密な写実主義ではない。しかし反写実というわけでもない。使われる語彙に異常はなく、日常の言葉で日常の出来事が詠まれているようにもおもわれる。しかし、使われる構文に、〈かたち〉に、〈流れ〉に、別世界の空気が流れ込んでくる。描かれるものは異世界ではないが、しかし厳密にいま・ここというわけでもない。

ここではないどこか別の世界とは手の届かない理想郷のみならず、わたしの在り方をすこし変えることで、いま・ここにもあらわれる、ということが、文体の力によって明かされてゆく。それが「クユ」のおもしろさでありおそろしさであるだろう。かつて写実主義に基づく作品は、いま・ここを注視することで〈ここではないどこか遠く〉へのつながりを開こうとした。その意味では「クユ」は写実主義の系譜の延長線上につらなる、あたらしい写実の連作とも言えるだろう。この世界でありながらこの世界ではない奇妙な場所へ、「クユ」を通って、われわれはするすると下ってゆく。あるいは汲み上げられてゆく。

未来をみるようでもある、とおもう。

カナカナと気づけば「くゆ」なのだけれども、初めてみたときには記号のようにも、久、匸、勹、工、といった漢字のようにもみえる。「くゆ」、という音を日本語で考えれば「悔ゆ」「崩ゆ」などがおもい浮かぶが、ふつうはあまり聞かない言葉だ。なんでしょう、と、問いが投げかけられているようなふしぎなタイトルだとおもう。

*

タイトルと作品はたとえば問いと答えのような関係にある。「クユ」とはなんだろう、とか、「翻訳者の使命」とはなんだろう、などという疑問からものを読み始めるとき、作品には答えの役割がすくなからず期待されてゆく。一方で、眼の前にあるこの絵画は、この彫刻作品はなにを表現しているのだろう、などという疑問を抱いたとき、わたしたちはときに答えを求める気持ちでそのタイトルを知ろうとするだろう。

だから、タイトルと作品は問いと答えのように機能するけれど、そしておおむねは鑑賞者の目に先にふれたものが問いの役割を担うけれど、どちらがどちらになるのかに決まりはない。また多くの場合、作品とタイトルの、そのどちらもが本質的には答えという機能を担いきれない。作品鑑賞のあと、タイトルとして「新しい天使」「都会の回路」などを与えられたとして、それらは答えというよりも、次なる問いの起点となってゆくのではないか(逆の場合もそうだ)。問いと答えの関係の、その定まらない流動性のただなかに、作品とタイトルは浮かんでいる。

*

めぐすりをふたつ買ひたりどちらかは植物になる夏をあゆめば

ふしぎな歌だとおもう。頭から順に、「なぜ〈めぐすり〉はひらがななのだろう」「ふたつ買ったのはなんのためだろう」「どちらか、の対象となっているのは何と何なのだろう(目薬たちだろうか、その使用者たちだろうか、それとも……)」「植物になる、とはどのようなことだろう」「夏をあゆむ、もふしぎな言い方だ」などと、一行の終わりまでに、さまざまな疑問が瞬時に立ち上がってくる。

ふしぎさ、あるいは問い、は木下こうという歌人の一貫したキーワードであるかもしれない。タイトルも作品も、一首や、一語という単位で謎を秘めていて、噛み締めるたび、わたしたちのこれまでの鑑賞態度があらためて問い直されてゆくようだ。なにか知らないものを食べたとき、おいしさの判断に先行して新しい味への驚きがおとずれて、一口目だけでは感想がうまくまとまらない、ということがある。「クユ」においても、意味と答えを探ろうとする前の、一行に含まれる問いの密度と新鮮さを、まずはとてもたのしいとおもう。

*

こなごなになつた塗料をベンチからデニムに移すよろこびながら

作品とタイトルのうち先に目にふれたものが問いとして機能する、と先に述べた。その意味では、短歌連作においてまず鑑賞者の目にふれるものはタイトルである。ではその次にふれるものはというと、当然作品ではあるのだが、しかしその意味内容ではなく、文体、というか、漠然とした〈かたち〉、にまずは注意が向かうのではないだろうか。「クユ」という題をふしぎにおもいつつ次に目にとまるのは、連作という平面のだいたい右上部分の、図にすればおおよそ次のあたりだろう。

〈めぐすりをふたつ〉〈こなごなになつた〉を視野の中心に、〈むすう〉〈しまへび〉〈かぞへて〉なども目にとまり、ひらがなの、やわらかい文体、という印象がつよく来る。だが追って連作全体を俯瞰すれば、〈ベンチ〉〈デニム〉〈ドリンク〉といったカタカナや、〈塗料〉〈薔薇〉〈壺〉といった画数の多い漢字も目にとまり、やわらかい言葉が特別おおいわけでもないようだ。先に生じたひらがなのやわらかい印象は、数の効果ではなく、配置の効果なのかもしれない。やわらかい言葉と、対するような硬い言葉が要所要所に配置され、読者に特徴的な文体をおぼえさせる。

連作における言葉の配置、文字のかたち、といった言葉の(意味ではなく)空間的な要素もまた、「クユ」を読む上では欠かせない要素におもわれる。

*

連作全体での言葉の配置の仕方に比べると、一首における言葉の配置は一次元的で自由度に劣ってしまう。けれど「クユ」においては、一首の中でもかなり自由な言葉の接続が試されている。

こなごなになつた塗料をベンチからデニムに移すよろこびながら

ベンチという言葉から連想すれば〈こなごなになつた塗料〉は乾いたペンキなどとおもわれるけれど、ベンチというイメージなしにはじまる〈こなごなになつた塗料〉という導入は、液体である塗料が〈こなごな〉になる、ことを想像させておどろおどろしい。ベンチを立ち上がったらデニムの服に乾いたペンキの粉や欠片がついていた、という状況が想像されるけれど、〈塗料がベンチからデニムに移る〉でなく、〈~を移す〉、という他動詞がここでは選ばれている。塗料を移して〈よろこび〉を感じているのは誰なのだろう、座っていたひとではなさそうだ、という感じがある。ベンチでもありわたしでもあり塗料でもあるなにものかが、この状況全体を喜んでいるようにも感じられる。

葉はむすう花はかぞへてその白をなづきのなかまではこべば残る

〈葉はむすう〉の〈むすう〉も気にかかりつつ、〈花はかぞへて〉のあり方がおもしろい。葉は無数だが花は数えられる、ということを言っているようで、つまり、花〈を〉数えている誰かがいるようだが、ここにあるのは花〈を〉ではなく花〈は〉なのだ。意味として、〈葉はむすう(だが)花は(数えられる。その花を)かぞへて……〉となるような、ふたつの描写がこの〈は〉には凝縮されているのではないか。葉と花を対比するという認識行為、花を数えるという行動、というふたつの異なる動作が〈は〉によって同時に記述される。〈花はかぞへて〉という言い回しはまた、「冬はつとめて」のようでもあり耳馴染みがよい。

花を数えたらその白い色が脳裏につよく焼きついたのだ、と、散文的にはおおよそこのようなことが述べられている歌におもわれるが、〈運ばれれば〉でなく〈はこべば〉という能動態であることや、〈むすう〉〈なづき〉〈なかまで〉〈はこべば〉というひらがな表記によって、脳へと〈白〉の印象を運ぶなにものかの存在や、〈生(む)す〉〈仲間〉〈ハコベ〉 といった歌には書かれていない言葉も引き連れられ、散文的な意味には落とし込めない異なる世界が一首には匂い立っている。

*

〈問い〉とか〈かたち〉とか〈配置〉とかばかりでここまであまり歌意についてはふれてこなかったのだが、ことに「クユ」については、歌意を云々する手前で言葉にたわむれることに特別なたのしさがあり、あまり歌意を考える気持ちにならない。

短歌の批評ではたまに「わからない歌」について論難されることがある。このようなときに厭われる歌のわからなさとは多くの場合は歌意のわからなさであるようで、つまり、問いと答えでいうところの答えのわからなさが問題にされる。だが、短歌のおもしろさというのは歌意の答えあわせには尽きなくて、眼の前の一首からさまざまなふしぎを問いとして見つけ出すことや、その問いについてうだうだと考えること、ひとつの歌意に一首が収束してゆく前の、無数の可能性状態にたわむれることもまた、短歌のおもしろさであるはずだ、と信じている。

そして、このような生成され続ける問いのふしぎさを味わううえで、「クユ」という連作を、わたしは最良のもののひとつに考えている。

*

すでに予定の字数を大幅に超過しているのでそろそろこの感想をまとめたいのだが、ふれていない歌やふれていない概念について、まだすこし書きのこしたことがある。

しまへびはたまごを呑みこんだのだから踏んで砕いてあげないとだめ

ぼろぼろに朽ちたり燃えあがつたりする薔薇がいとしき戦士であつた

生成され続ける問いのふしぎさ、と述べたが、変化すること、入れ替わること、それらをひっくるめた〈流動〉すること、というモチーフが「クユ」のなかでは大事にされている。掲出歌では〈しまへび〉と〈たまご〉が、〈薔薇〉と〈戦士〉が、それぞれのポジションをはげしく争いあっている。踏み砕かれるのは〈たまご〉だろうか〈しまへび〉だろうか、という感じがするし、〈いとしき戦士〉は〈いとしき薔薇〉でもあり、戦いに負けぼろぼろになる〈戦士〉はやはり〈薔薇〉でもあるのだろう。名詞同士の境界はあいまいであり、燃える〈薔薇〉と燃える〈戦士〉が重ね合わされる。

〈流動〉といえば、〈血〉〈油〉〈飲物〉など、液体をモチーフとした歌も気にかかる。

みみたぶに血がいつちやうから話さない夜をひかつた飲物ぬるみ

油ちりばめれば井戸(クユ)のごとき鍋 夕せいれいが顔をうつして

ドリンクをわらつてわたすのが役目いつしようけんめい闇をのぼつて

一首目、〈話さない夜をひかつた飲物ぬるみ〉という接続のはっきりしない言い回しにも、〈話さない〉〈話さない夜〉〈夜をひかつた〉〈ひかつた飲み物〉などという複数の意味が相互に浸透しあう。言葉の多層的なつながりから、さまざまなふしぎが立ち上がる。

二首目は表題である「クユ」がルビとしてあらわれて伏線の回収のようでもあるが、連作の答えという感じはぜんぜんしない。なぜ井戸に〈クユ〉とルビをふる必要があるのだろう、調べれば〈クユ〉とはトルコ語で井戸の意味のようだ、しかしそれがなんだというのだろう、と、あたらしいふしぎが次々あらわれる。〈夕せいれいが〉は〈夕蜻蛉が〉かもしれないが、〈夕(に)精霊が〉かもしれない。鍋に幻視されている井戸の像は、別の空間への通路のようにもおもわれる。

三首目についてはどう読めばいいのかかなり迷う。飲み物をわたす、という行為は、運動部のマネージャーとか、会社のお茶くみ係とか、特定の性に押しつけられてきた(押しつけられている)〈役目〉の存在を感じさせて、〈わらつてわたすのが役目〉、という言い切りにはすこしあやうさも感じられる。この一首は、〈飲み物を笑って渡すのがあなたという存在の役目なのだから、一生懸命はげみなさい〉という、イデオロギーを肯定するフレーズとしても読めてしまうのかもしれない。

しかし、〈ドリンク〉のカタカナ表記と〈いつしようけんめい〉のひらがな表記のとりあわせの奇妙さとか、〈闇をのぼって〉の微妙な感じが、このような散文的な解釈を押しとどめようとする。人体という闇を嚥下されてゆく〈ドリンク〉に対して、闇をのぼってゆくものとはなんだろう。井戸をうえに引き上げられてゆく水は、たとえばそのような存在者に該当するだろうか。

〈ドリンク〉とか〈めぐすり〉とか〈みみたぶ〉とか、他の歌も含めて日常の言葉が使われているからこの日常のことが詠まれているような気がするけれど、はたしてほんとうにそうなのか。どの歌も、安心はできない。

*

さっきから述べている〈異なる世界〉とか〈どこか別の空間〉とか、そのような〈ここではないどこか遠く〉を目標とする詩は数多い。たとえば華美な(俗に詩的という言葉で意図されるような)特別な言葉遣いによって異世界を描こうとする作品がある。しかし「クユ」の言葉遣いはそのような作品には与していない。

「クユ」の志向は厳密な写実主義ではない。しかし反写実というわけでもない。使われる語彙に異常はなく、日常の言葉で日常の出来事が詠まれているようにもおもわれる。しかし、使われる構文に、〈かたち〉に、〈流れ〉に、別世界の空気が流れ込んでくる。描かれるものは異世界ではないが、しかし厳密にいま・ここというわけでもない。

ここではないどこか別の世界とは手の届かない理想郷のみならず、わたしの在り方をすこし変えることで、いま・ここにもあらわれる、ということが、文体の力によって明かされてゆく。それが「クユ」のおもしろさでありおそろしさであるだろう。かつて写実主義に基づく作品は、いま・ここを注視することで〈ここではないどこか遠く〉へのつながりを開こうとした。その意味では「クユ」は写実主義の系譜の延長線上につらなる、あたらしい写実の連作とも言えるだろう。この世界でありながらこの世界ではない奇妙な場所へ、「クユ」を通って、われわれはするすると下ってゆく。あるいは汲み上げられてゆく。

未来をみるようでもある、とおもう。