知らない方も多いと思うので、私自身の自己紹介をすると、東京都内を拠点にする詩人・パフォーマー・翻訳者であり、イベントの企画や、詩誌の発行人です。

現在は千葉県、東京都でポエトリーリーディングのイベントの主催をしていると同時に、日本語で書かれた詩と日本語以外の言葉で書かれた詩を紹介する雑誌、「て、わた し」を発行しております。雑誌ではこれまで向坂くじらさん、堀田季何さん、瀬戸夏子さん、服部真里子さん、を短歌や詩、俳句、川柳などの形で紹介させていただきました。

書き手でいることよりも幅広い活動で一貫している気持ちは、マジョリティから外れた声を受け取ることです。私自身が重点的に翻訳しているのは移民または性的なマイノリティの書き手が書いたアメリカの詩です。

一般的にある文学ジャンルの「時評」は、その文学のジャンルに属す中堅ないしベテランの書き手がその文芸についての時事を書くことだと、いうのが私の認識です。そして「時評」の主な読者はその文学の書き手です。

半年前に短歌時評の依頼を受けた時、一度断りました。

編集部の気持ちは詩人としての立場で短歌を読んでほしいということで、十分にそのことはわかっていたのですが、私自身はそれを読みたいと思えませんでした

今回受けることにしたのは、歌人でない人間がある分野の時事について書くということはどういうことなのかということを少し真面目に考えたからです。

短歌周辺の事柄の中で、手元まで届かないけど気になることについて、なるだけ紹介すること。これを今回の私の中心に置きたいと思っています。これにより、私の記事は論説は少なくなるでしょうし、私の意見は力ではなく示唆に止まることが多くなるでしょう。

ただ、それによって少しでも意見の広がりを作ることができると幸いです。

短歌と翻訳

第一回は短歌と翻訳についてです。

日本歌人クラブは年に一回短歌国際交流機関誌The Tanka Journalを発行していますが、一般的に短歌がどのように海外で紹介されているかについて触れる機会はあまりありません。

念のため、さまざまな力をお借りして、ここ何年かの短歌雑誌における現代短歌の翻訳の紹介について調べていただきましたが事例を見つけることですら困難なものがありました。

しかしながら、日本語で書かれた現代短歌が日本語の外に出ることは歌人にとっても、短歌のあり方を考える上で重要なことであると思っています。具体的には理由は二つあります。

(1)現代短歌における「われ」とはなんなのかを考えるにおいて、優れた翻訳に対するさらなる解釈は別の地平を切り開くのではないか。

(2)短歌の翻訳は俳句・自由詩のそれとははるかに難しく、翻訳する人を育てることで日本文学全体に寄与するのではないか。

これはいずれも短歌という詩型が原因です。つまり、口語・文語を行き来することのできる十分な長さと議論の歴史。生活それ自体と触れる歌の内容。そして豊富な人称のある日本語という言語で書かれたことそれ自体。このいずれもの中心に短歌という詩型があるためです。

翻訳は言語間の移動であるとともに翻訳者にとっては短歌を読むということに他なりません。そして短歌を読み言語を移動させるということは、短歌を決まっている批評から飛び立たせるのではないでしょうか。

・現代短歌という場所に露呈するもの / 花山 周子

http://toutankakai.com/magazine/post/8065/

これまでも源氏物語はエドワード・サイデンステッガーやアーサー・ウェイリーの翻訳があり、また斎藤茂吉や宮澤賢治はいくつもの翻訳が出ています。現代短歌はどうなのかというとほとんどありません。

今回は、2010年以降に行われた英語による二つの短歌の紹介の事例を紹介したいと思います。

黒瀬珂瀾さんによるロンドン大学講義

未来の黒瀬珂瀾さんはイギリス滞在中の2012年に、ロンドン大学で講義を行なっています。

・ロンドン大学SOASにて特別講義を行いました

http://d.hatena.ne.jp/karankurose/20120216/1329440349

・現代短歌英訳作品集(SOAS特別授業)

http://d.hatena.ne.jp/karankurose/20120216/1329439596

ブログからうかがい知れるのは、現代短歌の中心にいる黒瀬さん本人により紹介されたことは多岐にわたることと学生の豊かな反応です。

黒瀬さんは翻訳のみならず、歌人がどのような媒体で歌を発表するか、そして相聞歌などの短歌の中での歌のあり方を紹介しています。

短歌の句の切れる位置に対する感度の高さや西鶴などを読むという知識の深さなどの学生の意識の高さも注目されます。

黒瀬さんの授業は短歌とそれに付随するカルチャーをどのように海外に紹介するかについて、今後も使える事例を提供してくれたと言えそうです。

さて、翻訳について。この授業での翻訳では中島裕介さんが短歌の選択に、堀田季何さんが翻訳に、と現役の歌人が関わっています。

英語の詩としても読めそうな翻訳をいくつかあげると、穂村弘さんの

サバンナの象のうんこよ聞いてくれだるいせつないこわいさみしい

の下の句が気になります。翻訳は

Elephant dung

on the savanna.

Listen up.

I'm languid – in pain – fearful –

onely.

となっており、4句目に「I’m」を入っていることに興味がひかれます「だるいせつないこわいさみしい」は主語がないことで場全体に広がっていく気だるさがあるのに対し、英語だと「I」と名指しされることにより詠み手が際立っていくように感じるのです。

また「さみしい」「lonely」の前に改行が入っていることも気になります。そのほかの言葉が外の世界の刺激の受容であるのに対し、この言葉が内的な刺激であることを如実に表す反面、五句目を半分に入るこの改行は創作に入るのかもしれない、と考え込んでいます。

他にも、佐藤弓生さんの「どんなにかさびしい白い指先で置きたまいしか地球に富士を」が英語の詩として出されても全く変わらない気がするのは翻訳家としての側面も言語に出るのだろうかと様々なことを考えさせられます。

Tanka on the Loose: Tanka x Translation

黒瀬さんたちによるロンドン大学の短歌の紹介は歌人たち短歌の紹介という側面を持つものでした。

短歌の紹介は歌人以外にも行われており、ここで取り上げたいのはTokyo Poetry Journalによるものです。Tokyo Poetry Journalは2015年に創刊した東京を拠点にする英語の詩の雑誌です。

吉増剛造さんの翻訳を行なったEric Sellandさんや、城西国際大学で教鞭をとり、日本の現代女性詩人を紹介する論文も執筆するともに日本語・英語の入り混じった詩のパフォーマンスで知られるJordan Smithさんたちを編集人に迎えるこの雑誌は日本語の書き手も紹介するバイリンガルな側面を持っています。

雑誌刊行のみならずイベントも積極的に行なっている日本では稀有な詩の雑誌です。

・Tokyo Poetry Journal

https://www.topojo.com/

このTokyo Poetry Journalが2018年4月に東京都墨田区にある書店・イベントスペースのInfinity Booksで開催した「Tanka on the Loose: Tanka x Translation」はカニエ・ナハさん、高柳蕗子さん、野口あや子さんの短歌を翻訳するとともに、原作者との朗読を行うという興味深いイベントでした。

私自身はこのイベントに伺えなかったのですが、とても興味があり、Jordan Smithさんにいくつかの質問をさせていただきました。

このなかから紹介します。(回答は英語でいただきましたので、英語はやっつけによる拙訳です)

Q.今回の歌人はカニエナハさん、野口あや子さん、高柳蕗子さんでした。歌人の選択の基準について教えてください。

A.私たちは異なる方向性から歌を詠む歌人が必要でした。翻訳者にどっさりと重たい問題をくれる方向性が必要でした。そして私たちは皮肉から叙情まで広がる様々なしらべと、シュールレアリズムからロマンチックまでの幅広い様式を持つ歌を取り上げたかったのです。

Andy Houwenさんは過去に野口あや子さんの翻訳に携わっていたことがあったので、野口さんを選ぶのは自然な選択でした。

カニエ・ナハさんは現代詩人として知られており、歌人として知られていません。ですが、AndyさんとEric Sellandさんはカニエさんの作品に注目していました。実験的で才能のある自由詩の書き手が短歌に関わることで何が起こるのかについて私たちは関心がありました。

私がカニエさんの詩集「IC」を高橋睦郎さんに見せた際、高橋さんがカニエさんの短歌についても高く評価されたのです。私は高橋さんの評価を信じました、そして短歌がどのように英語へと移されるかに関心を持ちました。

高柳さんはEric Sellandさんの推薦によるものですが、私も彼女の作品が好きでした。私が読んだ高柳さんの歌集は「ユモレスク」だけですが、とても素晴らしい歌集だったので、私は彼女の他の作品の翻訳も楽しくできました。

Q.短歌の翻訳を通し、楽しかった部分、難しかった部分を教えてください

A.カニエ・ナハさんの

たしかこの辺りあの子の命日の辺りほとけのざのある辺り

は信じられないリズムと、素晴らしい不完全韻でできています。私はこのリズムと調べを残して翻訳したいと思いました。

herbit nettles(ホトケノザ)にはルビに振ることで「仏の座」・「ホトケノザ」の持つ宗教的な意味と植物としての意味の双方を出そうと思いました。

カニエさんはこの歌の中ではルビを使っていませんが、他の詩では使っているので、ルビを振ることが行き過ぎであるとまで感じませんでした。

その結果、私の訳はこうなりました

certainly in this

vicinity such proximity

to the anniversary of her death,

henbit nettles(seat of Buddha)

mark this vicinity

これをAndy Houwenさんによる同じ歌の翻訳、

Yes, this is the place

the place of that child’s

memorial day

the place where flowers grow

called ‘Buddha’s seat’

と比べると、小さな選択の違いが大きな違いになっています。

「命日」を訳すにあたり、私は「memorial day」ではなく「anniversary」を選美ました。一つには音の響きを重視したためです。certainly、proximity、vicinity、そしてanniversaryという単語はしらべの面でのつながりを作ります。私には「確かに」、3度も繰り返される(!)「辺り」、そして「命日」が似通った調べを持つことが大切に思えたのです。

もっとも、Andyが「ほとけのざ」について「flowers grow / called ”Buddha’s seat”」のような形で花の名とブッダの暗示を表したことはいいと思うし、多くの短歌翻訳者と読み手はAndyのやり方を選ぶでしょう。

私がルビを用いたのは、歌が期待する読みに対し、読者へ順応してもらうためなのです。吉増剛造さんの翻訳と論文執筆以来、私はルビに馴染んでいます。

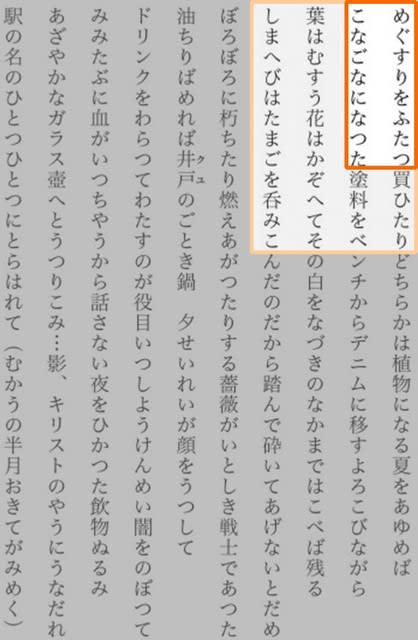

これと同時に、私たちの誰もが、高柳蕗子さんの

世は白雨 走り込んでは牛たちのおなかに楽譜書く暗号員

を完全に理解することはできませんでした。

私たちは、牛に降り注いだ雨が牛たちの周りに楽譜のような模様を描いているのだとざっくり考えていましたが、高柳さんは私たちの読みを修正してくれました。暗号員というのは雨を避けるために牛の下に走りこんできたのだというのです。

信じられませんでした。私たぢの誰もがそんな異様な状況を思いつきも調べませんでした。

雨が和音のような音符を描いているから雨は暗号員であり、音符は私たちが解き明かさねばならない暗号なのだと私たちは考えていました。

私たちはすっかり混乱してしまいました。

この歌は、文脈における役割が短歌の中で強くはたらくことについての大きな学びになりました。詠み手は文脈に対し強い感性を持っており、この文脈の一部は詩の言語の中にだけ生きているのです。この状況はどう訳すかだけではなく、一般的に短歌を一般的に読むかの面でも議論になるのだと私は結論づけました。

この歌が「牛たちの下に走る」のであれば、私たちも状況を訳すことができたのでしょう。でも訳したところで誰が「走りこんでは牛たちのお腹に」を想像することができるでしょうか。

このほかにも私は質のいい翻訳を作るにはどうしたらいいかをSmithさんに伺ったところ、「文学・短歌をよく理解する人」と確認すること、そして「歌人と確かめることにすればもう一人の読者とも確認したほうがいい」という答えをいただきました。

今回は最近の短歌の翻訳や海外での紹介について紹介しました。ものすごく日本文学にも短歌についても詳しい人々がいたとしても紹介できる短歌は一部分でしかありません。歌人から、研究者から、双方の面からの紹介を通じ、もっと充実する可能性を秘めています。

かつて源氏物語がエドワード・サイデンステッガーやアーサーウェイリーの翻訳によって日本文学を紹介したことと同じように現代短歌は日本文学のまた違った側面を紹介することになるのではないでしょうか。

最後に、Jordan Smithさんがご自身で気に入っている翻訳を2首紹介します

たんぽぽが綿毛に変わる瞬間のおもわず恋、口にしてしまった

A dandelion—

the moment it drifts into fluff

brings carefree love,

which I

let slip from my lips

(translation Jordan Smith)

両腕でひらくシーツのあかるさではためかせている憎しみがある 野口あや子

between my arms, the brightness of sheets spread wide, fluttering with hate

(translation Jordan Smith)

最後に、今回の原稿では、Jordan Smithさん、中島裕介さんの力をお借りしました。

この場を借りて御礼申し上げます